みなさんは、一級建築士試験の設計製図をどのように勉強していますか?

学科試験と違い、「何から手をつければいいの?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。

まずは、設計製図試験の流れをおさらい。

- 課題文を読む

- 作図に必要な条件をチェック

- エスキスを作成

- 計画の要点等を完成

- 要求図面・面積表を完成

- 最終チェック

試験時間は 6時間30分 です。

▶学科試験の学習方法はこちらの記事をご覧ください。

設計製図で失敗しやすいポイントと対策

設計製図で失敗しやすいポイントは...

「全部です!」 と言いたい!!

ただし、これでは身も蓋もないので、対策を含めて解説します。

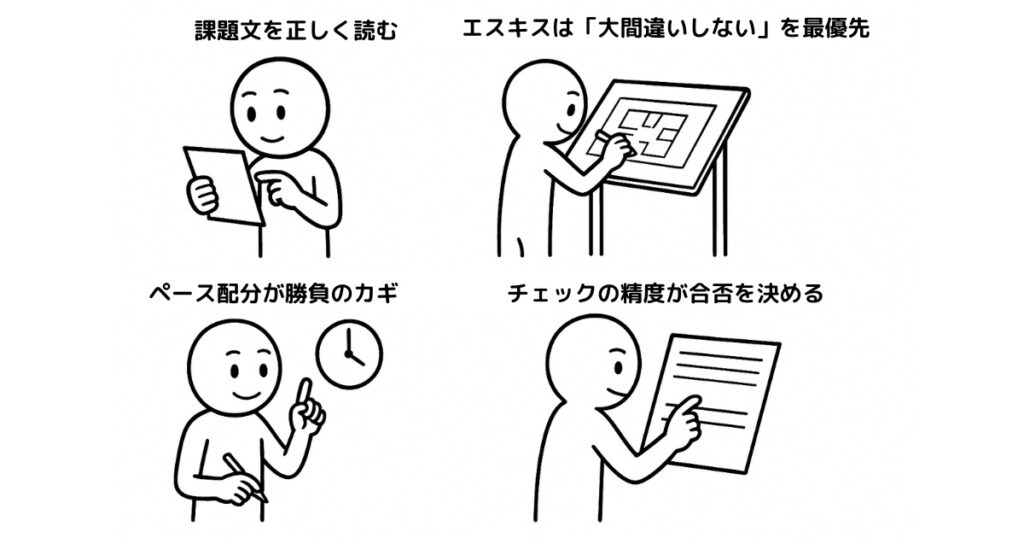

① 課題文を正しく読む

時間に追われて焦る気持ち、よく分かります。

読み間違い・読み飛ばし・勘違いが怖い。

「落ち着いて読む」。

これだけで防げるミスも多いはず。

② エスキスは「大間違いしない」を最優先

エスキスに時間をかけすぎるのは危険です。

大事なのは「大間違いしない範囲で切り上げる」こと。

多少のブレは気にせず、次の作業に進む勇気も必要です。

③ ペース配分が勝負のカギ

試験時間は6時間30分。

試験会場では時間がどんどん過ぎていき、想像以上に短く感じます。

時間の目安はこんな感じ。

| 作業内容 | 時間配分 |

| エスキス(課題文の読込み含む) | 2時間 |

| 計画の要点等(記述) | 1時間 |

| 作図(要求図面) | 3時間 |

| 最終チェック | 30分 |

「時間内に完成させる」ことが合格への第一歩。

近年は課題の難易度が高く、エスキスが2時間半かかる場合もあります。

記述と作図の速度を上げる方法を考えましょう。

④ 「計画の要点等」はとにかく書く

「計画の要点等」は、設計の意図や配慮した事項を文章で補足説明する重要な設問。

令和2年以降、簡単なイラストを用いて補足説明する設問も出題されるようになりました。

作図・記述・イラストの整合性がこれまで以上に求められるようになっています。

勉強方法の基本は解答例の暗記。

「全文暗記なんて無理!」という人は、キーワードだけでも覚えましょう。

大切なのは、自分の言葉で「計画の要点等」の設問に答えられること。

キーワードはその時の「武器」になります。

✅計画の要点等の注意点

- 必ず何か書く。空欄は絶対NG!

- 設備や構造の内容にも配慮を忘れずに。

- 文字は丁寧に書く。 採点するのは人間です。

- 図面と整合性のある内容を書く。 図面との矛盾は避けましょう。

- 1,500〜2,000文字程度を書くことになるため、日頃から書く練習を。

- 書く速度も意識して、時短につなげましょう。

- イラストも描けるよう、練習しておくと安心。

⑤ チェックの精度が合否を決める

せっかく描いても、記入漏れや線の欠落で減点されてしまっては台無しです。

普段しないミスを本番でうっかりしてしまうケースも少なくありません。

チェックの時間は30分程度残しておきましょう。

時間が余ったよー、というかたは

🚗 外構の目地を書き込む

🌲 植栽を書き込む

🪑 家具を書き込む

作図密度をあげていきましょう!

作図の効率的な練習方法と時短テクニック

普段、皆さんはCADで作図していると思います。

デジタルツールの良いところは、追加・修正・移動などの変更がとても簡単なことですよね。

でも、設計製図の試験はすべて手書き。

デジタルの利点が一切使えないのが辛いところです。

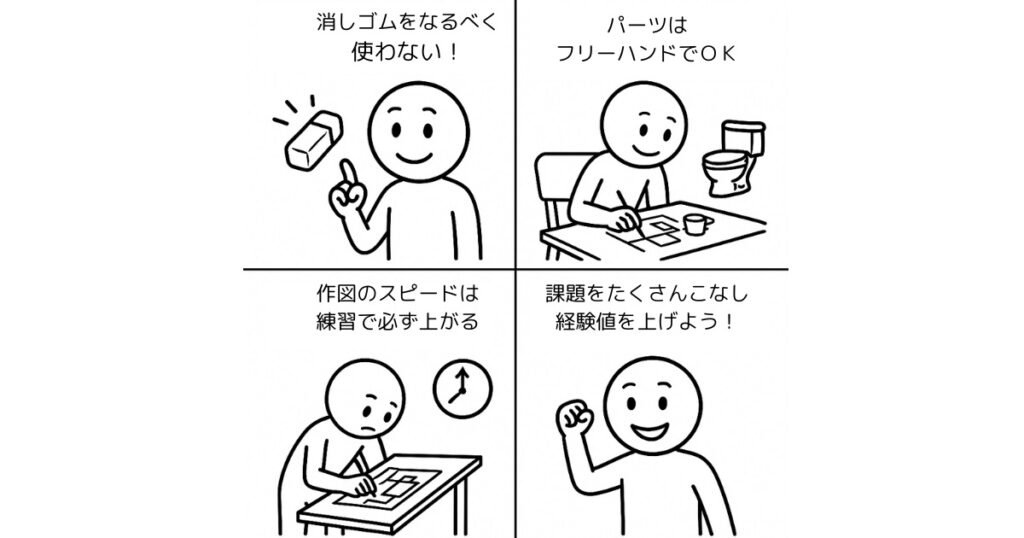

消しゴムをなるべく使わない!

手書きの修正には、消しゴムを使います。

でも、間違って大事な線まで消したり、消しゴムのカスで図面が汚れたりと不便なことも・・・。

そこで私が意識していたのが 「間違えを少なく」 すること。

修正に時間がかかる線(寸法線、隣地境界線、外壁など)は慎重に書く。

これだけで、消しゴムを使う場面をかなり減らせます!

パーツはフリーハンドでOK

設備機器(便器・洗面台・トイレブース)、階段の踏面、家具(机・椅子)などの細かいパーツは、フリーハンドか三角定規(15cm)を使ってささっと描いちゃいましょう。

時間に余裕がある人は、テンプレートを使ったり、定規できっちり描くのもアリです。

ただし、細かいところに時間を使いすぎないよう注意!

作図のスピードは練習で必ず上がる

作図時間は 2時間半から3時間 が目安。

時間内に完成できるように、普段から意識しましょう。

「そんなの無理!」と思う人は、次の点をチェックしてください。

✅ スピードアップのチェックポイント

- 定規の動きに無駄がないか?

横線を書くときは横線だけをまとめて引く、縦線も同じ。定規の移動を最小限に! - 作図の順序をルーティン化しているか?

順番を決めておくと、迷わず手が動きます。課題を繰り返して、自分のパターンを作りましょう。 - 道具の選択を即決できるか?

「この線はこれを使う」と迷わず手が伸びるように。 - トイレや階段の標準図を覚えているか?

パターンをいくつか暗記しておくと、考える時間が減ります。 - 練習では必ずタイム計測!

2時間半で完成できるか、ストップウォッチで確認を。

つまずく所や時間がかかる部分を意識すると改善点が見えてきます。

繰り返し言います。

作図のスピードは練習で必ず上がります!

課題をクリアして経験値を上げよう!

1つの課題を3回くらい繰り返すと、解答のポイントがだんだんつかめてきます。

そして、練習課題は間違えてOK!

むしろ、間違えをどんどん経験して、担当講師にしっかり指摘してもらいましょう。

その積み重ねが、あなたの経験値を上げてくれます。

作図は練習すればするほど、スピードも正確さも上がります!

自分なりの時短ポイントを見つけて、作図作業を味方にしてください。

😊私の作図時短方法はこちら⬇

実は用紙を固定したまま文字を書くのが大の苦手なんです。

文字を書くときに、用紙を右上に45°くらい傾けたくなるクセがあって…。

そのため、寸法線や壁線、面積表の枠線を書き終えた後は固定板を外しちゃいます。

この方法だと文字が書きやすく、時短にもなりました。

自分に向いた作図方法だったみたいですね。

あなたも書きやすい方法を見つけて作図の時短を目指してください!

▶勉強時間を確保した方法はこちらの記事をご覧ください。

設計製図の勉強を始める最適なタイミング

学科試験が終わり、設計製図の勉強はいつ始めればいいのでしょうか?

学科試験が合格圏内であるならば、すぐに設計製図の準備に取りかかりましょう。

とても厳しいスケジュールです。

学科試験の合格発表を待ってから準備を始めた場合、設計製図の対策期間は約1ヶ月しかありません。

学科試験が合格圏内の人は8月から製図の勉強を始めるのが一般的です。

わたしも8月から製図の勉強をスタートしました。

もし学科に落ちていたとしても、学んだことは翌年に活かせますし。

製図未経験の自分に残された時間は約2ヶ月。

😥 「果たして自分にできるのだろうか…」

😱 「本当に間に合うのか?」

そんな私を支えてくれたのが担当講師の存在です。

総合資格学院では、受講生をグループに分け、各グループに担当講師がつきます。

課題の添削だけでなく、基本的な作図方法や試験対策まで、細かく指導してくれる頼もしい存在。

担当講師の指導のおかげで設計製図の苦手意識が少なくなりました。

▶私が受講した講座はこちらをご覧ください。費用についてもまとめています。

エスキスが苦手な人へ|考え方と克服法

設計製図で一番苦労したのが「エスキス」。

「エスキスって何?」というレベルだったので、本当に大変でした。

エスキスって何が難しいの?

設計製図試験で避けて通れないのがエスキス。

「どうやってプランを組み立てるか」という作戦タイムのことです。

でもこれがまぁ…難しい!

- どこから手をつければいいかわからない

- 時間だけが過ぎていく

- どう考えても納まらない

こんな状態で、何度も絶望しました(笑)。

考え方を変えたきっかけ

そんな私でしたが、担当講師からの一言で目が覚めました!

「エスキスは正解を探すものじゃなくて、大外れしない形を早く決めることが大事」

「エスキス=完璧なプラン」と思い込んでいた私は、完成形を作ることに必死でした。

でも、「エスキスはとりあえずの形にして次の作業に進む」ことの方が何倍も大事だったんです。

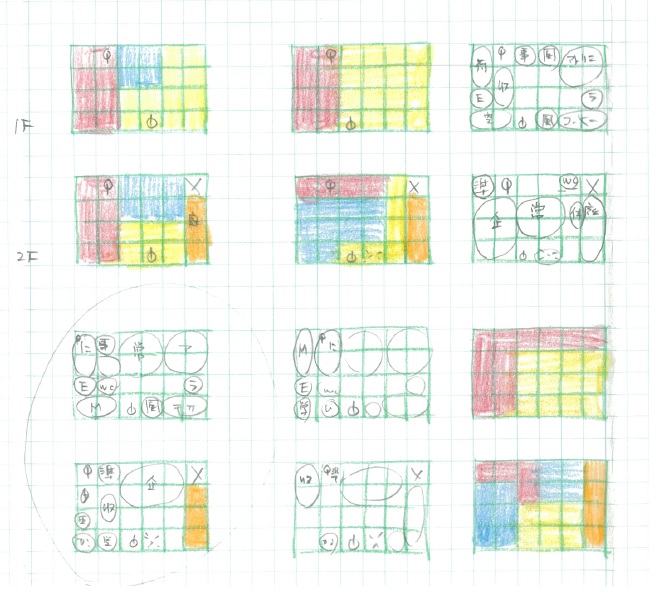

さらに、担当講師はこんな図を見せてくれました。

エスキスの始めの段階では、情報量の多さに振り回されてプランがばらつきがち。

時間をかけて検討を重ね、最終的に納まっていれば大丈夫。

そんな考えを示した図です。(だったと思う、たぶん・・・)

エスキスに正解を求めすぎない!

エスキスで悩んでいる方に伝えたいのは、

「大外れしなければOK!」

ということ。

✅まずは主要室だけをざっくり配置

✅動線や日照は大雑把でOK

✅細かい調整は作図しながら整える

完璧を目指すより「多少のズレは作図で直せばいい」と思った方が気持ちが楽になります。

この考え方に変えてから、エスキスへの苦手意識がずいぶん減りました。

エスキスが苦手な方のヒントになれば嬉しいです!

学科試験と同じように、エスキスも同じ課題を何度も繰り返しました。

「数稽古」で経験値を増やす方法が自分には向いていたようです。

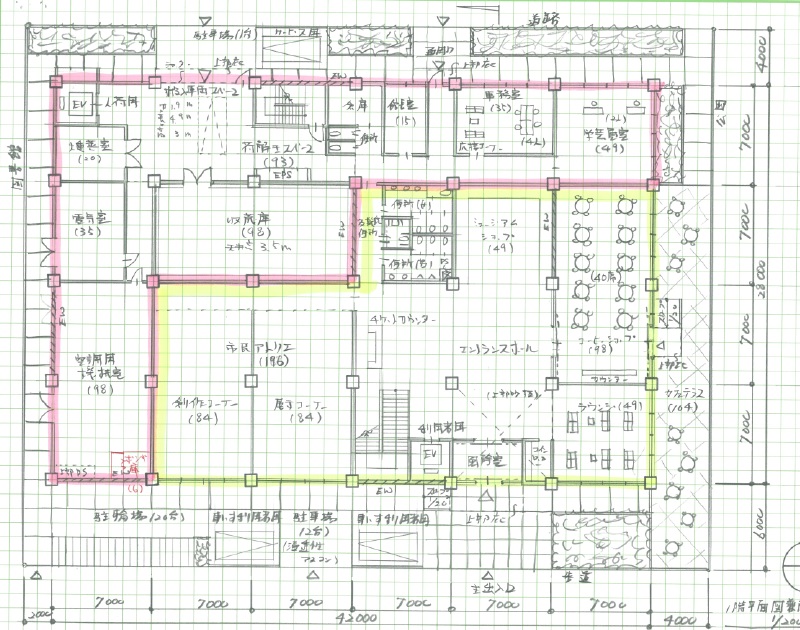

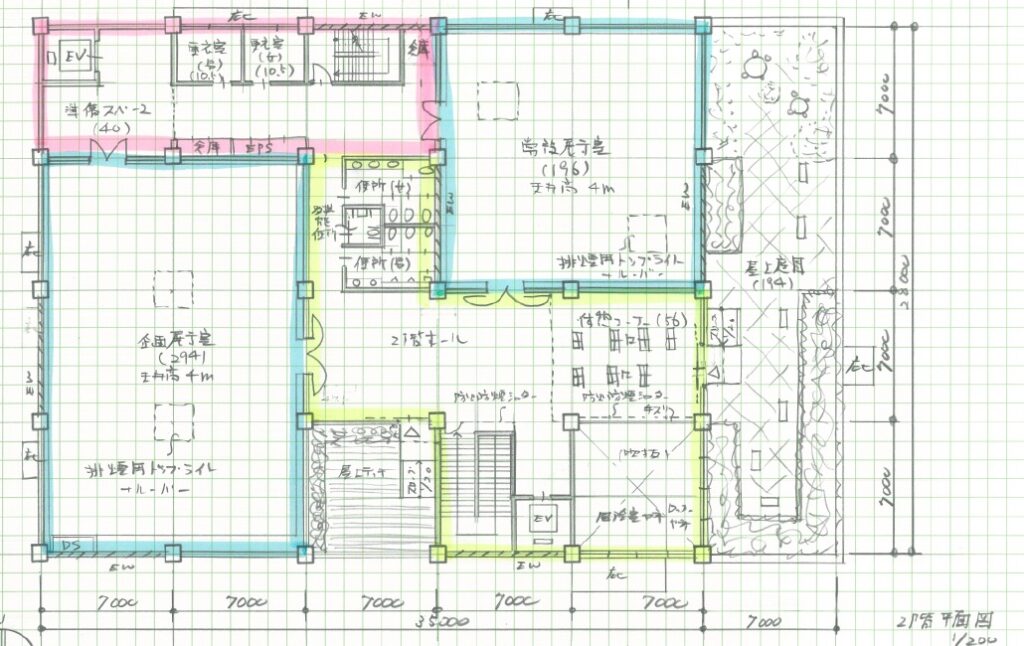

私の恥ずかしい図面をご覧ください!エスキスから作図まで大公開!!

私が設計製図試験を受けたのは平成22年(2010年)。

当時の課題は 「小都市に建つ美術館」 でした。

保管していた資料を見直すと、エスキスや作図が出てきました。

すごく恥ずかしいのですが、あえて公開します!

考えがまとまらない様子が現れていますね...

(上図が1階、下図が2階)

いかがでしたか?

「これくらいなら自分にもできそう!」と感じていただけたら嬉しいです。

(資料は総合資格学院のオリジナル課題です。本試験の再現ではありません。)

一級建築士試験に必要な製図道具と不要だったもの

一級建築士試験の設計製図ではいろいろな道具を使って図面を完成させます。

実際に使った製図道具と、「買ったけど使わなかったもの」をまとめてご紹介します!

高額なものも多いので、ぜひ準備の参考にしてくださいね。

絶対に必要なもの

▶ 平行定規(A2サイズ) 30,000円くらい

設計製図試験の必須アイテム。

これがないと始まりません!

サイズは約70cm×50cm、重さは約3kgほど。

ショルダーベルト付きの専用ケースで持ち運びますが、女性には正直ちょっと重たいです…。

▶ 三角定規(大・小) 各2,000円くらい

大(30cm):長い線(外壁や寸法線)を引くのに使います。

小(15cm):家具や階段など、短い線を引くときに便利。

大きい三角定規だけで全部書く人もいますが、小さいのがあると意外と助かります。

▶ 三角スケール(大・小) 各2,000円くらい

基本は30cmの長い三角スケールが1本あればOK!

大きく感じるようなら15cmの短いものもおすすめです。

縮尺は1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600

1/200は作図に、1/400はエスキスに使います。

▶ シャープペンシル(0.7mm/2B) 1,500円くらい

一般的には0.5mm/Bが推奨されますが、私は0.7mm/2Bを使っていました。

これ1本で線も文字も全部書いちゃいます。

シャーペンを持ち替える手間が省けて作図時間の短縮になります。

▶ 赤ペン・青ペン・蛍光マーカー(7色) 1,000円くらい

課題文をチェックするのに使います。

色分けのルールは講義中に教わるので安心してください。

▶ 消しゴム(普通&ペン型)各300円くらい

大きい消しゴムと、細かい部分を消すペン型を両方使っていました。

「まとまるくん」という消しゴムは、消しかすが散らばらずにまとまるのでとっても便利!

ちなみに、電動消しゴムは試験会場への携行はNGです。

▶ 字消し板 200円くらい

細かいところだけピンポイントで消せる便利アイテム。

薄いステンレス板です。

▶ テンプレート 2,000円くらい

丸・四角・三角など、基本形だけで十分です。

家具や衛生器具用のテンプレートは試験会場への携行はNGです。

▶ 製図用ブラシ 2,000円くらい

シャープペンの芯カスや消しゴムのカスを払うときに使います。

手で払うと図面が汚れるので要注意!

▶ 貼ってはがせるテープ 300円くらい

図面を固定するために使います。

粘着力は強いけど、剥がれる不思議なテープ。

ちなみに、平行定規に付属のスチールプレートを使う場合、テープは不要です。

▶ コンパス 500円くらい

テンプレートの円より大きい円を書く場合があるので、必ず用意しましょう。

使う機会は少なめなので、安いもので大丈夫!

▶ 電卓 1,000円くらい

持ち込みOK!

小型のもので充分です。

ただし、プログラム機能付きはNGなので注意してください。

▶ 勾配定規 3,000円くらい

使用頻度は少ないですが、念のため持っておくと安心です。

あると便利なもの

▶ 図面保管用ケース(A2サイズ) 3,000円くらい

図面を丸めずに保管できるのでおすすめ!

自宅での整理に便利です。

買ったけど使わなかったもの

▶雲型定規

楕円を描く定規ですが、使う場面はほとんどありませんでした。

▶自在定規

グニャグニャ曲がる定規。これも出番なし!

予備で用意したもの

- 三角スケール(小)

- シャープペンシル(0.7mm/2B)

- 消しゴム

試験中に落としたり無くしたときのために、予備を持っていきました。

探す時間がもったいないですよね。

さらに、平行定規の左右に置いて、取り出す時間を短縮!

携行品について

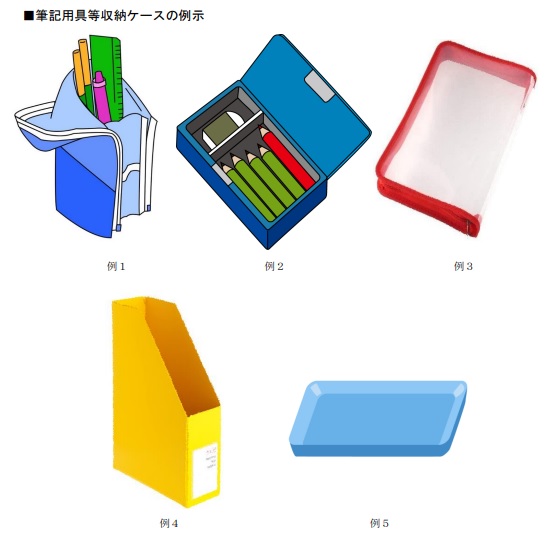

✅ 作図道具用の道具箱は携行不可

筆記用具等収納ケースは令和5年(2023年)から携行不可になりました。

三角定規やスケールを立てて収納できる便利グッズでしたが、一級建築士試験受験要項に携行できないものとして明記されました。

✅ VANCO 三角定規45°テンプレートプラス

VANCO 三角定規45°テンプレートプラス は 携行不可ではありません。(2025年6月時点)

テンプレートとつまみが付いた三角定規。

私が製図試験を受けたときにはなかったツール。

人気が高く、多くの受験生が利用しているようですね。

初めてこの定規を見たとき「これはOKなの?」と思いました。

なんだか点線定規に似たような禍々しさを感じますね。

※建築士試験を受験される皆様へ

こちらの製品は、お使いいただきますと設計製図時間を短縮できる非常に便利な定規ですが、試験会場に持ち込まれる場合、念のため以前から持込が認められているテンプレートや各種定規も必ず携行してください。

引用:VANCO公式サイト

こちらの記事にも目を通しておいた方がよいかと...

テンプレートプラス(348-45)は建築士試験に持ち込むことはできますか?

引用:VANCO公式サイトブログ

「使用禁止になっても大丈夫なように、携行OKのテンプレートや定規を別途持っていってくださいね。」ということみたいです。

試験会場で突然使用禁止と言われても大丈夫なように普段から対策をしておいたほうが良さそうですね。

製図道具は一度揃えればずっと使えます。

しっかり準備しておくと試験中の安心感が違います。

「これは本当に必要?」と迷ったときは、先輩や講師に相談してみてくださいね!

なお、受験要項には試験会場に持ち込めるものの一覧が記載されています。

必ずチェックしてください。

「令和7年度 一級建築士試験 受験要項」から一部抜粋

●「設計製図の試験」

①必ず携行するもの

受験票、黒鉛筆(HB又はB程度、シャープペンシルを含む。)、消しゴム

②携行できるもの

製図板〔45cm×60cm程度とし、傾斜用の軽易なまくらの使用は可とする。ただし、使用に際しての製図板の傾斜角度は30度以下とする。〕、T定規(60cm 程度)、平行定規、その他の定規(直定規、三角定規、勾配定規、雲型定規)、円・だ円・正三角形・正方形及び文字用の型板(テンプレート)、三角スケール、分度器、コンパス、ディバイダー、ハケ、画びょう、製図用テープ、しんホルダー、鉛筆ケズリ、消し板(テンプレートとしての使用は不可)、計算尺、電卓(加減乗除、ルート、メモリー、%機能、関数機能を限度とし、プログラム機能を有せず、小型で音のしないもの)、問題チェック用の蛍光ペン・色鉛筆(答案用紙への使用は不可)、滑り止めマット(他の受験者の妨げになるものは不可)、時計又はストップウォッチ(小型で時計機能のみのものに限る、アラーム等音の機能の使用は不可)

③携行できないもの

ドラフター、問題用紙つり器具、認められる図形及び文字用以外の型板(テンプレート)、点線・破線等を引くことができる型板(点線スケール)、ソロバン、メモ用紙、トレーシングペーパー、電動消しゴム、筆記用具等収納ケース

その他上記①、②以外のもの

※上記②の定規やテンプレート、三角スケールに目印としてマークしたもの、シールを貼ったものの使用は認めません。

(注)試験場への飲物の持ち込みについては、ペットボトル等の栓が閉められるものに限り認めます。また、試験室内での耳栓の使用は認めません。

設計製図試験当日の持ち物と心構え

試験当日に気をつけたいポイントをお伝えします。

「そんなこと知っているよ!」

と言われてしまうかもしれませんが、念のための確認です。

- 受験票や製図道具など、忘れ物がないように前日までに準備しておきましょう。

- 試験会場には余裕をもって到着しましょう。

- 会場に入ったら、すぐに製図道具をセッティングしておきましょう。

- トイレの場所を事前に確認しておくと安心です。

- 食事は持ち込みOKですが、サンドイッチやおにぎりなどの軽食がオススメです。

- 試験会場近くのコンビニは混雑が予想されます。飲食物はあらかじめ用意しておきましょう。

わたしのお気に入りは山崎製パンのランチパック。

手を汚さずに済むので作図中も食べられます。

食事・飲み物・お菓子は講習の時にあらかじめ試しておきましょう。

必要な量がわかるし、慣れたものを持ち込んだほうが気持ちも落ち着きますよ。

設計製図試験を乗り切るために

学科試験は独学でも合格できますが、設計製図試験を独学で乗り切るのはかなりハードルが高いです。

やっぱり講師から直接指導を受けられると理解も早いし、次への対策も立てやすいです。

これから設計製図試験に挑戦する皆さんが、無事に合格できるよう心から応援しています!